Die «perfekte» Fake-Fahrt (5/5)

Selbst hochentwickelte GPS-Manipulationen hinterlassen digitale Fingerabdrücke. Diese Spuren sind oft subtil, aber systematisch erkennbar. Unsere Mission bei LaceUp ist klar: Diese Fingerabdrücke aufzuspüren, bevor sie Ranglisten verfälschen oder den Geist des fairen Wettbewerbs untergraben.

Fokus auf GPX-Qualität statt Manipulation

In den meisten Fällen geht es weniger um absichtliche Fälschung, sondern um GPX-Qualität: Wie präzise sind die Positionsdaten? Wie stabil ist die Abtastrate? Wie plausibel sind Geschwindigkeiten und Beschleunigungen?

Darum kombinieren wir künftig Machine Learning mit menschlicher Überprüfung. So stellen wir sicher, dass jede Fahrt zuverlässig bewertet wird – automatisiert, aber mit gesundem Menschenverstand dort, wo die Technik an ihre Grenzen stösst.

Das Team hinter dem Projekt

Das Projekt ist ein echtes Gemeinschaftswerk: wissenschaftliche Tiefe von der ETH Zürich trifft auf praktische Erfahrung aus hunderten LaceUp-Events. Studierende wie Kevin Kosch und Nikolaus Rath haben im Rahmen ihrer Bachelorarbeiten zentrale Beiträge geleistet, während Benedikt Soja, Matthias Aichinger-Rosenberger, Tobias W., Nico Schefer und Sebastian de Castelberg die Forschung, Validierung und Umsetzung in der Plattform vorangetrieben haben.

Nur durch diese Kombination aus Forschung und Praxis entsteht ein System, das robust, nachvollziehbar und fair ist.

Wie wir die «perfekte» Fake-Fahrt schlagen

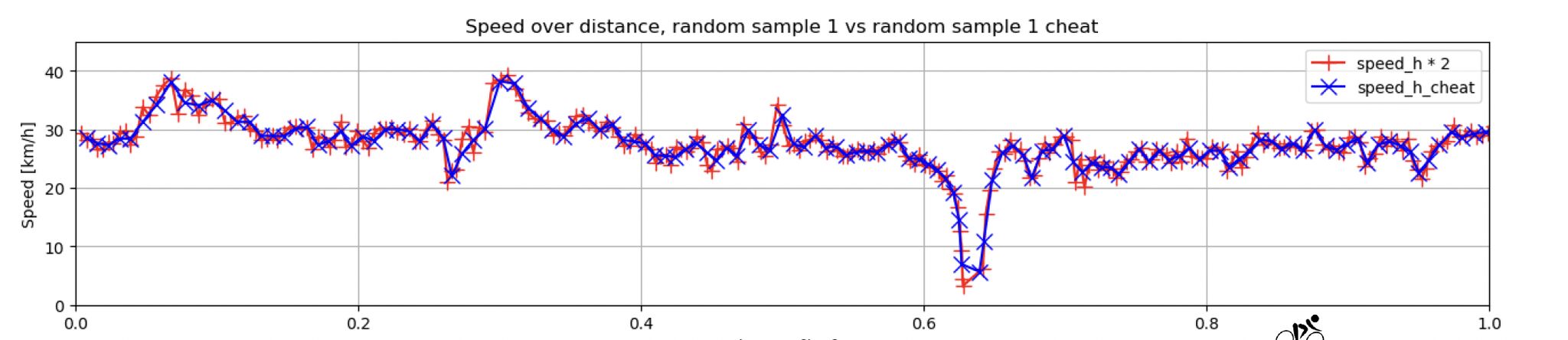

- Kontrollierte Fakes erzeugen: Wir haben bewusst Fahrten konstruiert, die echten Daten zum Verwechseln ähnlich sind – um unsere Erkennungssysteme gezielt herauszufordern.

- Systematisch analysieren: Wir suchen nach feinsten Mustern – etwa unplausiblen Interpolationen, Beschleunigungsprofilen oder Metadaten, die nicht zusammenpassen.

- ML & Mensch kombinieren: Der Algorithmus bewertet automatisch, Reviewer prüfen kritische Fälle manuell.

- Transparenz schaffen: Wenn eine Aktivität ausgeschlossen wird, erhält die Teilnehmerin oder der Teilnehmer eine klare und verständliche Begründung.

Was als Nächstes kommt

- Erweiterung der Prüfungen auf E-Bikes, Motorfahrzeuge und neue Sportarten (Laufen, Orientierungslauf, Schwimmen, Skifahren)

- Erkennung sogenannter virtueller Athleten («Strava Jockeys»)

- Verbesserung von Verschlüsselung und Datenintegrität bei GPS/GNSS

- Aufbau einer smarteren und faireren Zukunft für den digitalen Sport

Ein Blick hinter die Kulissen

Fazit

Digital Doping ist real – aber nicht unbesiegbar.

Indem wir Angriffe verstehen und selbst simulieren, lernen wir, wie sie erkannt und verhindert werden können. Fairness bleibt dabei unser Kompass: Spass und Teilnahme stehen im Zentrum, doch Qualitätskontrolle ist heute unverzichtbar, damit jedes Resultat die echte Leistung widerspiegelt.

Credits

Kevin KoschNikolaus RathBenedikt Soja, Matthias Aichinger-Rosenberger, Nico Schefer, Sebastian de Castelberg, Tobias W.